Космический аппарат «Университетский – Татьяна-2»

Межуниверситетская научно-образовательная программа космических исследований

Заказчик: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Головной исполнитель: АО «Корпорация «ВНИИЭМ»

17 сентября 2009 года в 19 часов 55 минут по московскому времени с космодрома Байконур был осуществлен попутный запуск МКА «Университетский – Татьяна-2». МКА прошел летные испытания с положительным результатом.

Назначение

МКА «Университетский – Татьяна-2» предназначен для выполнения международной научно-образовательной молодежной программы под руководством МГУ им. М.В. Ломоносова. Программа направлена на привлечение студентов, аспирантов и молодых исследователей ко всем этапам подготовки и проведения космического эксперимента, исследования и развития дистанционных методов обучения между университетами – участниками международной коллаборации по выполнению данного проекта.

МКА предназначен для исследования околоземного космического пространства, в том числе:

- исследования транзиентных световых явлений в верхних слоях атмосферы Земли;

- исследования радиационной обстановки на орбите спутника;

- исследования вариаций гравитационного и магнитного полей Земли.

Основные характеристики

| Тип орбиты | околокруговая, солнечно-синхронная |

| Высота, км | ~ 835 |

| Период обращения, мин | ~ 101 |

| Наклонение, град | ~ 98,8 |

| Точность ориентации на Землю, угл. мин. | не хуже 15 |

| Масса, кг | ~ 90 |

| Масса полезной нагрузки, кг | ~ 20 |

| Габаритные размеры с учетом антенн, мм | 1400x950x570 |

| Среднее потребление полезной нагрузки, Вт | около 35 |

| Объем передаваемой информации, Мбайт/сутки | до 100 |

| Срок активного существования, лет | 1 год |

Основные характеристики целевой аппаратуры

Детектор ультрафиолетового и красного излучения (ДУФиК) предназначен для регистрации свечения атмосферы Земли в ультрафиолетовом и красном диапазонах электромагнитного спектра.

Детектор флуктуаций потока заряженной компоненты (ФЗК) предназначен для регистрации потока заряженных частиц («заряженной компоненты» космической радиации) на орбите.

Детектор изображения в ультрафиолетовом диапазоне – телескоп «Т», предназначенный для измерения размера и формы пространственного распределения отдельных УФ вспышек в те же моменты времени, что наблюдаются в детекторах ФЗК и ДУФиК, и спектрометр «С», предназначенный для изучения спектрального состава вспышек, отобранных телескопом «Т». Телескоп «Т» и спектрометр «С» объединены в один прибор – MTEL.

Электронный спектрометр (БЦУ) предназначен для измерения температуры, плотности и электрического потенциала плазмы электронов ионосферы и магнитного поля Земли.

Микроакселерометр (МАС) предназначен для измерения вариаций изменения параметров гравитационного поля Земли по орбите.

Экспериментальная БЦВМ (ВСК) установлена на МКА для определения целесообразности применения подобных микро ЭВМ в условиях негерметичного КА.

Результаты научного эксперимента

Основной научной задачей спутника «Университетский – Татьяна - 2» являлось исследование транзиентных световых явлений в верхней атмосфере Земли и поиск корреляции этих разрядов с потоками электронов на орбите спутника. Спутник активно проработал до 20 января 2010 года.

Атмосферные вспышки регистрировались детектором (ДУФиК) в двух диапазонах длин волн: 240-400 нм (УФ) и 610-700 нм (К-ИК).

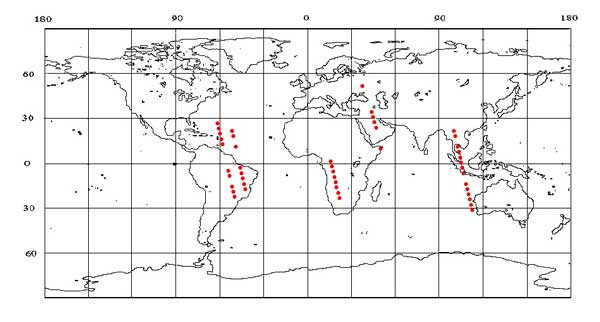

Интересным результатом, полученным на спутнике «Университетский - Татьяна–2», является наблюдение серий вспышек на одном витке спутника (рис. 1).

Рис. 1. Примеры серий вспышек на одном витке спутника

Географическое распределение событий в сериях указывает на их связь с районами грозовой активности. Это означает, что в данных областях создаются благоприятные условия для возникновения быстрых электрических разрядов в верхней атмосфере. Однако серии вспышек на одном витке спутника наблюдаются при пролете не только над грозовыми областями, но и над безоблачными районами. Соотношение числа вспышек в безоблачных районах (25%) и в облачных районах (75%) превышает наблюдаемую долю молний в безоблачных районах (<5%). Наблюдение вспышек каждую минуту в течение длительного времени (одна из зарегистрированных серий имеет 15 событий) указывает на возможное возбуждение электрического поля в верхних слоях атмосферы на больших площадях (тысячи километров), далеко за пределами облачности.

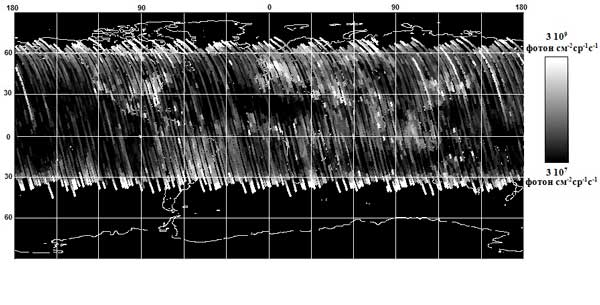

Помимо регистрации быстрых – транзиентных явлений, детектором осуществлялась запись и среднего фона УФ свечения ночной атмосферы Земли вдоль траектории движения спутника. На рис. 2 показана глобальная карта интенсивности УФ свечения атмосферы в безлунные ночи, снятая в период c 20 октября 2009 по 16 января 2010 г. Видны наиболее «темные» и наиболее «светлые» районы Земли в УФ свечении. С увеличением фазы луны растет уровень УФ излучения, рассеянного от атмосферы и от облачного покрова.

Рис. 2. Карта свечения ночной атмосферы в УФ. Шкала интенсивности свечения представлена справа

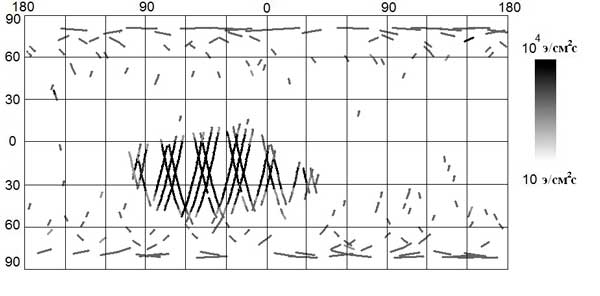

Одновременно с детектором УФ и К-ИК излучений работал и детектор заряженных частиц. Полученная карта интенсивности потока электронов на орбите с пороговой энергией 1 МэВ показана на рис. 3. На карте выделяется область Южно-атлантической аномалии (ЮАА), где значения интенсивности потока электронов на протяжении тысяч километров вдоль траектории спутника превышают значения в других районах Земли. Менее интенсивные потоки электронов на высоких широтах, соответствующих внешнему и внутреннему радиационным поясам, измеряются лишь при достаточной интенсивности.

Рис. 3. Карта интенсивности потока электронов, регистрируемых детектором заряженных частиц на орбите